|

|

| 2004年10月8日号 |

くぼた旧町名物語・まちの生い立ち |

(6)職人のまち編

|

|

外町には、家督権を与えられ繁栄した商人町とともに、職人町もありました。 |

|

外町の町割り

|

土崎湊から移り住んだ職人たち |

|

寛永六年(一六二九)に土崎から移ってきた鍛冶町(上鍛冶町・下鍛冶町)は、その名のとおり、鍛冶職人のまち。久保田城の築城に奉仕した土崎湊の鍛冶十八軒が久保田に移って、鍛冶町をつくりました。 |

そのまちに暮らす職人が町名の由来 |

|

鉄砲町、大工町、船大工町は、そこに住んでいた職人の職種が町名の由来です。 |

髪結床は町人いこいの場 |

|

「指物町」とも言われた本町六丁目は、指物師、挽物師、桶屋で構成されたまちでした。木工品が売りのこのまちは、その後「家具のまち」となり、今もその面影を残しています。 |

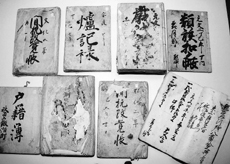

鍛冶町文書(中央図書館明徳館蔵) |

||

|

鍛冶町に残る町内の記録。この中の1冊「歳代記」には、鍛冶町の町掟が記されています。神事に関することのほか、炭を買いだめしてはならない、職人を横取りしてはならないなど、鍛冶職人として守るべきことが定められています。この掟を破ったものは、本人はおろか師匠まで鍛冶の仕事ができなくなる厳しいものでした。

|

久保田の職人 |

|

●大工 ●木挽(こびき) ●檜物師(ひものし)(ヒノキで薄い曲げ物を作る) |

城下町・御休み処 |

髪結が奉行所の聞きこみ!? |

|

江戸時代の髪結、今で言う美容院や理髪店は、髪を整えるほかに、もうひとつ、とても意外で重要な役割を持っていました。

当時の髪結床は、風呂屋とともに町人のいこいの場で、社交サロンのような場所でした。町人たちはここで、ほかの客や髪結と近所の出来事やうわさ話など、たわいのない話で盛り上がり、おしゃべりに花を咲かせていました。 ここに目を付けたのが町奉行所。髪結はすべて「悪者吟味」を任務とするとし、文化13年(1816)には、3人の髪結を町同心の目先役に選び、聞き込み係として町の警察機能の末端を担わせていました。そして、この目先役に選ばれた者には、髪結仲間から供出されたお金の中から手間賃が与えられたのです。 確かに、客商売である髪結は、客本人についてはもちろんのこと、客とのやりとりや客同士のやりとりの中から豊富な町の情報を得ることができます。このことをうまく利用して、町奉行所は庶民の世界からさまざまな情報を集めたのでした。文政元年(1818)には、久保田のまちに60人の髪結がいたそうで、その情報収集の力はとても大きなものだったと言えます。 しかし、中には奉行所の同心と知り合いであることをいいことに、料理屋で言いがかりをつけ、町を追い出された者もいたそうです。まさに「お上の威光をかさにきた」行い。時代劇で見たことがあるような…。 |

|

Copyright (C) 2004秋田県秋田市(Akita City

, Akita , Japan) All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |