|

「七転八起」はよく知られた言葉ですが、番組のなかで登場する「九転十起」には、まさに“びっくりポン”でした。それをきっかけに主人公のモデルとなった広岡浅子という人物に興味を持ち、関連する本を求め読んでみました。想像どおり、いやそれ以上の苦難の中を生き抜いてきた半生が語られています。女性の生き方について、学問はおろか「幼にしては父母に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う」という時代でした。その時代と彼女の生き方を考え併せると、その輝きの鮮烈さが迫ってきます。

七転八起よりも2度ずつ多い「九転十起」は彼女の座右の銘。ペンネームもそのまま「九転十起生」としたほど気に入っていた言葉であり、彼女を表現するのにこれ以上の言葉はなかったと思います。

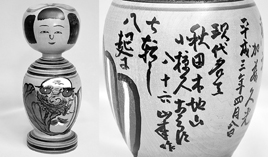

余談ながら、七転八起というと思い出すこけしがわが家にあります。“木地山こけし”で知られた、秋田県湯沢市の現代の名工・小椋久太郎さんの86歳の時の作品で、胴体にだるまが描かれています。これはかつて私が、選挙で落選した直後に支持者のかたからいただいたもので、裏に「たつはだるまかな 七転びし 八起きす」とありました。挫折感の中、強く勇気づけられたことが今も心に残っています。

さて話は戻りますが、秋田にも女性の代表として誇れる先人がいました。楢山金照寺山にある「和崎ハル」の石碑をご存知でしょうか。そこには、市川房枝参議院議員の書で「秋田女性の母」とあります。女優・浅利香津代さんの朗読「和崎ハル物語」などでも紹介されていますが、わが国で女性が初めて参政権を得た昭和21年の第22回衆議院選挙で誕生した初の女性代議士の一人です。そして平成28年はそれからちょうど70年にあたります。

|