|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2018年5月4日号

|

共に生きる社会に |

4月から「秋田市障がいのある人もない人も

|

|

●問い合わせ 障がい福祉課(市役所1階)tel(888)5663・FAX(888)5664 条例周知用のパンフレットを障がい福祉課、各市民サービスセンター窓口で配布しています |

|

秋田市では、市民一人一人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが人格と個性を尊重し、ともに支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる社会(共生する社会)の実現をめざします。

障害者支援施設 秋田ワークセンター(下北手)で

秋田ワークセンターでは、障がいのあるかたの就労支援事業を行っており、現在、勤務時間に違いはありますが、約40人のみなさんがさまざまな仕事に取り組んでいます。市内外からの製品の受注も順調とのことで、取材に訪れたこの日も、納期をにらみながら、分業して黙々と作業を進めるみなさんの姿が印象的でした。 この条例でいう「障がいのある人」とは… 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいのため、継続的に日常生活などに相当な制限を受ける状態にある人をいいます(障害者手帳を持つ人だけに限りません)。 |

条例の目的〜「共生する社会」の実現 |

|

障がいのある人は、障がいに対する周囲の理解不足や誤解、偏見により、障がいを理由に不利益な取り扱いを受けたり、日常生活などさまざまな場面において、その活動が制限されることがあります。

「共生する社会」の実現のためには、障がいのある人が受ける制限について、個人の問題ではなく、市民一人一人の問題と捉え、協力して取り組んでいく必要があることから、条例では、基本となる考えについて定め、取り組みを進めていくことを目的としています。 |

実現に向けてわたしたちにできること |

|

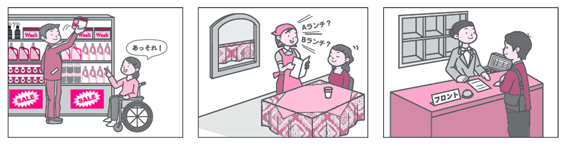

【障がいについて正しく理解しましょう】

▼障がいは誰にでも生じる可能性のある身近なものです ▼さまざまな種類があり、外見だけでは分からない障がいもあります ▼周囲の理解や配慮により、社会参加の機会が広がります 【日常生活などにおいて適切な配慮を】 次の例を参考にしながら、障がいについての理解を深め、適切な配慮につなげましょう。 ▼聴覚に障がいのある人に、施設の受付などで、筆談や手話など、音声以外の方法で意思疎通する ▼視覚に障がいのある人に、記載されたメニューやサービスの内容などを読み上げながら説明する ▼車いすの利用者などが、手の届かない陳列棚の商品を代わりにとって手渡す この他にもさまざまな場面を想定して、適切な配慮が必要となる場合について考えてみましょう。  |

「共生する社会」の実現に向けた取り組み |

|

【(1)障がいについての理解の促進】

▼障がいおよび障がいのある人に対する理解を深めるための活動を進めます ▼障がいのある人もない人も、相互に理解を深めることができるよう、交流の機会の確保に努めます 【(2)情報の取得と意思疎通の支援】 ▼障がいのある人が、容易に情報を取得でき、互いに意思疎通することができるよう支援します ▼障がいの特性に応じ、多様な意思疎通の手段の普及に努めます 【(3)自立と社会参加への支援】 ▼障がいのある人が、移動の手段を確保し、安全に利用することができるように、関係者の理解、協力が得られるよう努めます ▼関係機関との連携により、障がいのある人の雇用の機会を広げるための支援を行います  秋田ワークセンターで。撮影用に、作業の手をとめてニッコリ♪ |

障がいを理由とする差別の相談は、障がい福祉課へ |

|

…相談だけでは解決が難しい場合は、助言または他の機関へのあっせんを行い解決を図ります。

障がいを理由とする差別とは? ◆不当な差別的な取り扱い 障がいを理由に、サービスや商品の提供を拒否したり、条件を付けたりすること 具体例→障がいがあることを伝えると、それを理由に契約を断られた ◆合理的な配慮の不提供 障がいにより受ける制限について、解消するための必要な配慮を行わないこと 具体例→聴覚に障がいがあることを伝えたが、必要な情報を音声のみで提供された |

|