|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2019年3月15日号

|

防災特集 |

第20次秋田市地域防災計画を策定

|

|

|

秋田市地域防災計画は、昭和39年策定以来、さまざまな自然災害などを踏まえ、その都度、必要な修正を行ってきました。そしてこのたび、ここ数年の豪雨災害や地震などの災害教訓をもとに、各種対策や情報伝達、要配慮者の支援などに修正を加え、「第20次秋田市地域防災計画」を策定しました。

今回その中から、災害予防として、みなさんに心がけてもらいたい「自助」「共助」への取り組みのおもな内容をお知らせします。災害に対する備えは、自らの生命を守る行動につながります。ぜひ実践しましょう。 地域防災計画は、4月以降市ホームページまたは防災安全対策課(市役所3階)、各市民サービスセンターで閲覧いただけます。 【広報ID番号 1011437】 |

|

| 計画の根幹「自助」「共助」「公助」 ◆自助=市民一人一人が、自分の責任で自分の身を災害から守ること ◆共助=市民みんなが、お互いに助け合い、お互いを災害から守ること ◆公助=市が、市民を災害から守るための施策を行うこと |

|

あなたの生命を守る「自助」「共助」の心構え |

|

| ■通信・情報 連絡体制の整備 ・家族で災害時の連絡方法を確認するほか、災害情報の取得方法(防災ネットあきた、緊急速報メールなど)を確認しましょう 【防災ネットあきた】  メールアドレスを登録すると、避難勧告などの避難情報や災害情報を、いち早く携帯電話やパソコンに配信します。QRコードまたは市ホームページ(広報ID番号 1009827)からご登録ください。 ■自主防災組織の充実 ・自主防災組織や町内会などが行う、地域の相互協力体制づくりに協力しましょう ・地域イベントなどへ積極的に参加するなど、平常時から互いに声を掛け合い、連携・協力できる地域づくりを推進しましょう ■防災知識の普及など ・災害の教訓などが風化しないよう、語り継ぎましょう ・災害時に連絡を取り合う「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言板(ウェブ171)」を確認しましょう ・家族や自治会などで、災害時の避難場所や避難経路などについて話し合いましょう ■防災訓練 ・災害による被害は地区によりその様相が異なることから、市が行う訓練や自主防災組織が行う訓練に積極的に参加し、地域の特性に応じた災害時にとるべき行動を体験し、災害に備えましょう ■安全な避難のための環境整備 ・日頃から避難の心構え、避難時の持ち物、避難経路、避難場所について家族で確認し、取り決めをしておきましょう ・適切な避難準備をし、避難情報が発令されたら、速やかに避難行動をとりましょう ・避難の際は、できるだけ集団での避難が望ましいため、自主防災組織などが中心となって地域の集合場所を取り決めたり、要配慮者への対応など、安全な避難行動についてあらかじめ話し合いましょう ・災害時の避難所運営は、自治組織や自主防災組織が主体となり、市との共同運営を図りましょう ■帰宅困難者対策 ・万が一に備えて、学校や保育園などと震災時の連絡方法を確認しておきましょう ・事業所は、従業員が帰宅困難者とならないように、万が一の時は、事業所内に留まることができるよう食糧の備蓄など、防災対策に努めましょう ■要配慮者などの安全確保 ・日頃から、地域で協力し隣近所の要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦など)の所在と状況の把握に努めましょう ・浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施し、施設利用者の迅速かつ円滑な避難の確保を図りましょう ■地震対策 ・地震に備えて、家具の固定や耐震マットを使用するなど、家具類などの転倒防止対策に努め、室内の安全化を図りましょう ・市の耐震化に関する情報提供を参考に、耐震診断・耐震補強など、家屋の安全化に努めましょう |

旭南地区防災計画が市の指定第一号に!「自助」「共助」の連携を強める防災計画づくり |

||||

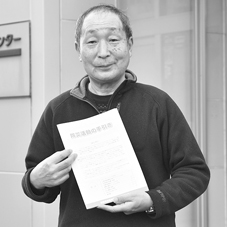

「防災活動の手引き」を手にする、旭南地区自主防災組合連合会の佐々木久左ェ門会長 今回、旭南地区から提案された防災計画が、市の防災会議において、市内では初めてとなる地区防災計画として指定されました。同地区では、以前から防災訓練などの活動も活発で、この防災計画も、旭南地区自主防災組合連合会が中心となって取りまとめ、地区の特性などを反映した内容となっています。 「東日本大震災の経験が原点」と話すのは同連合会の佐々木久左ェ門会長。「当時、旭南地区にも避難所が開設されましたが、何かと不慣れで、対応は満足いくものではありませんでした。その経験を糧に、地域の防災力を強化し、町内を一つにして災害に備えるための指針が必要との思いで計画づくりがスタートしました」と、当時を振り返ります。 「自助」「共助」の連携を基本に地域の防災力向上に努めている旭南地区。計画づくりでは、震災時の避難所開設の基準を盛り込んだのが一つのポイントだそうで、「目安として震度5弱で直ちに旭南小学校体育館などに避難所を開設することとしています」とのこと。連合会が対策本部を設置し、取るべき応急活動なども端的にまとめているほか、風水害の際は、被害状況に応じて各町内会で対策本部を設置することなどを定め、組織的に機能するような仕組みにしました。 さらに、災害時に心配されるのが物資の調達。その点も、地元の商店や企業のみなさんに説明し、その協力のもと、食糧や飲料水、寝具などを提供していただけることにしているそうで、「住民のみならず、地元企業と一緒に備えることで、防災力の強化につながるはずです」と説明してくれました。 そして、旭南地区独自の取り組みがもう一つ。防災計画とは別に、これまでの活動実績を「防災活動の手引き」として冊子にまとめました。内容は、災害時要援護者支援ガイドブックや避難所運営マニュアルづくりなど、ポイントをしぼり、わかりやすく解説しています。 佐々木会長は、「この手引きは、平成26年から防災関係機関の指導を得ながら取り組んだ活動の概要を記したものです。1月に完成したばかりで、まずは周辺地区や学校などに配布して、内容を説明しています。この手引きを通して、地域の防災活動に関する問題解決に役立てて欲しいですね」と話してくれました。 手引きの中には、「地区防災計画の作成」という項目もあります。自分たちの経験から得たノウハウを、他の地区でも「自助」「共助」の連携を強める防災計画づくりの参考にしてほしい。そんな思いも綴られているようです。

|

||||

津波シミュレーションで迅速な行動を |

|

|

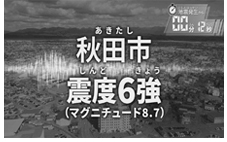

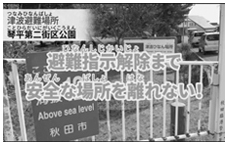

津波から避難する際の危険性や心構えを知ることができる津波シミュレーション動画と、津波が到達する前にどう避難行動をとるべきかをVR(※)映像で確認できる避難行動シミュレーションシステムを導入します。

土崎地区をモデルに作成したこのシステムは、動画を5月以降、市ホームページでご覧いただけるほか、避難行動のVR映像は、地域の防災訓練などでご利用いただける予定です。 ※ヴァーチャルリアリティの略。現実に近い映像の仮想空間を、パソコンなどで再現できるシステム。 ●問い合わせ 防災安全対策課tel(888)5434 |

|

|

津波シミュレーション動画から。視聴時間は約6分です

|

|

|