|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2019年4月5日号

|

小・中学校の適正配置 |

地域協議が始まります |

|

将来的に児童生徒の数が減少しても、子どもたちが自立と共生の力を育むことができる良好な教育環境を確保するため、全市的な観点で、小・中学校のよりよいあり方(学校適正配置)の実現に向けた取り組みを進めています。

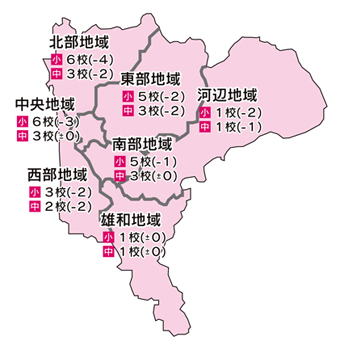

教育委員会では、「秋田市小・中学校適正配置基本方針」を策定し、市内7つの地域ブロックごとに、将来の学校数の上限(下記参照)を定めました。この基本方針に基づいて、今年度から、学校統合の方向性(組み合わせ)について、保護者や地域住民のみなさんと協議を始めます。 |

将来の学校数 |

|

かっこ内は現在の学校数との比較

|

協議は3段階に分けて行います |

||||||||||

|

地域協議は、7つの地域ブロックごとに行います。それぞれ学校や地域の状況を考慮して、十分な協議、検討を行う必要があることから、合意形成が図られるまで協議を行います。

●問い合わせ 学校適正配置推進室tel(888)5812 ◆基本方針など、詳しくは市ホームページにも掲載しています。広報ID番号 1011634 *「広報ID番号」は、秋田市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。 |

「秋田市小・中学校適正配置基本方針」から |

|

小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本的な考え方

(1)未来を担う子どもたちの良好な教育環境の実現を最優先とする (2)将来を見据え、全市的な観点の下で検討、協議を進める (3)保護者や地域住民との十分な合意形成を図ることに努める 学校の適正配置 小学校=全校で12学級〜18学級(1学年2〜3学級) 中学校=全校で12学級〜18学級(1学年4〜6学級) …より望ましい学級数は18学級とする 〈12学級から18学級とする理由〉 小学校=全学年でクラス替えが可能となることや、学習活動に応じて学級を超えた集団を編成できることから、1学年に2学級以上(=12学級以上)あることが望ましいため 中学校=すべての授業で教科担任による学習指導を行うことや、研究主任、生徒指導主事などを単独配置できることから、1学年に4学級以上(=12学級以上)あることが望ましいため 通学の条件 通学距離は、小学校が4km以内、中学校が6km以内を目安とし、いずれも交通手段を確保するなどして、通学時間はおおむね1時間以内とする 学校適正配置の実施方法 基本的に現在の学校の統合とし、統合後の学校は、原則として、既存の学校施設、用地を活用する |

|