|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2019年6月21日号

|

みんなが元気な 明日のあきたを支える 国民健康保険 |

国保税の納税通知書を6月26日(水)にお送りします |

|

【問い合わせ→国保年金課】

■課税内容・軽減制度・特別徴収→賦課担当tel(888)5632 ■納付→収納推進室収納担当tel(888)5635 ■減額認定証→給付担当tel(888)5630 ■口座振替→収納推進室管理担当tel(888)5634 |

|

国保税の納付には「納付書払い」「口座振替」「特別徴収(年金からの引き落とし)」があります。特別徴収は、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)の年6回、世帯主に支給される年金から引き落とされます。

前年の世帯の合計所得金額(世帯主と加入者の所得金額の合計)が一定以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を段階的に7割・5割・2割に減額しています。ただし、所得を申告している場合に限ります。 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯の国保加入者が1人になったとき医療分と支援分の平等割額が、初めの5年間は2分の1、6〜8年目の3年間は4分の1の額を減額しています。 勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に加入したかたの被扶養者であって、65歳以上のかた(=旧被扶養者)が国保に加入したとき、旧被扶養者の所得割額の全額と、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間、均等割額の2分の1の額(旧被扶養者以外に国保加入者がいない場合は平等割も2分の1の額)を減額しています。 年度途中に40歳になるかたは、誕生月(1日生まれのかたは前月)から年度末までの介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の納税通知書を改めてお送りします。 年度途中に65歳になるかたは、あらかじめ誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分を月割りで計算して、各納期に振り分けています。65歳到達月以降は、介護保険1号被保険者として介護保険料をお支払いいただきます。 今年度中に75歳になるかたは、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険の資格がなくなります。 今年度途中に75歳になるかたは、誕生月の前月までの国保税をあらかじめ月割りで計算し、各納期に振り分けています。75歳到達月以降は後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいただきます。 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされ、申告済みのかたは所得割額を軽減しています。 |

国保に加入されている70歳以上のかたの

|

|

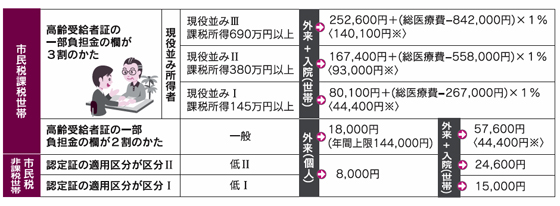

国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。

また、自己負担割合3割のかたのうち、「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当するかた(下表参照)も「限度額適用認定証」が申請により交付されます。対象者への申請書発送は6月20日(木)、申請期限は7月4日(木)です。 ■区分ごとの自己負担限度額(1か月)  ※過去12か月以内に4回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり自己負担限度額が下がります。

|

65歳以上のかたへ平成31年度(令和元年度)の

|

|

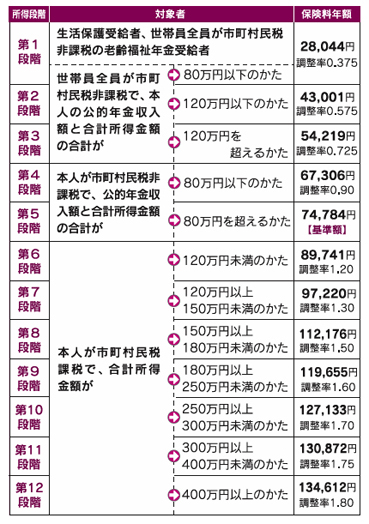

所得段階の第1から第3段階までのかたの保険料を引き下げました(下表参考)

【問】介護保険課保険料担当tel(888)5672 ◆介護保険料普通徴収(金融機関や口座振替での納付)のかたは、7月の第1期から3月の第9期までの年9回で納めていただきます ◆4月以前から特別徴収(年金引き落とし)のかたや、8月までに特別徴収になるかたには、はがきサイズの通知書をお送りします ◆平成30年度中に65歳になり、一定の条件に該当するかたは、特別徴収に変わります ◆5月以降に資格を喪失したかたにも納入通知書をお送りします。今年度の保険料を納める場合や、納付済みの保険料が還付される場合(別途通知します)があります *下の表の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。また、第1〜5段階の合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。 ■平成31年度(令和元年度)の65歳以上のかたの介護保険料

|

7月31日(水)で「介護保険負担限度額認定証」の期限が切れますので

|

|

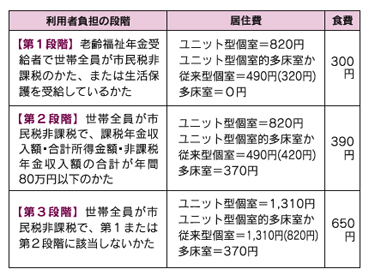

「認定証」を提示すると、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」「短期入所生活介護施設」「短期入所療養介護施設」の居住費・食費の自己負担額が、下表のとおり軽減されます。

なお、短期入所は「介護予防サービス」も対象になります。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。 【問】介護保険課認定担当tel(888)5675  *上の表の( )内は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設の従来型個室の額です。 *第1〜3段階以外のかたは、施設が定める額になります(認定証の交付はありません)。 *第1〜3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が1,000万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2,000万円)を超える場合は対象となりません。 【申し込み】介護保険課(市役所2階)にある申請書と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を、同課または河辺・雄和の各市民サービスセンター窓口へ提出してください。申請書は市ホームページからも入手できます。■広報ID番号1017879 |

|