|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2020年6月5日号

|

6月4日→10日は歯と口の健康週間 |

今年度の標語

咲かそうよ 笑顔の花を 歯みがきで |

|

◆おとなもこどももよく噛むとこんな効果が!

◇唾液の量が増える ◇食べ過ぎ防止 ◇胃や腸での消化・吸収を助ける ◇むし歯・口臭の予防 ◇ストレスを解消し、リラックス効果がある(すっきりしない時はガムを噛むのもOK!) ◇やる気、集中力、体力が向上する ◇適度な咀嚼(そしゃく)であごの発育を促す ◇脳の活性化や認知症予防 ◇歯周病予防→生活習慣病予防 【唾液の働き】 消化を助ける、味覚を感じやすくする、抗菌作用があり風邪などを予防する |

こども編 |

|

|

自宅で過ごす時間が増えて、間食の回数が増えたり、毎食後の歯みがきを忘れたりしていませんか。ちょっとした工夫で、口と体の健康を保って笑顔の花を咲かせましょう。 ●お子さんや妊婦さんの歯・口について <問>子ども健康課tel(883)1174 |

歯と口の健康意識は花まる?

|

|

◆間食の回数が増えていませんか?

おやつは時間や回数を決めて、だらだら飲食しないようにしましょう。甘味飲料(ジュースやスポーツドリンク類)には、糖分が多く含まれているので、飲み過ぎるとむし歯や肥満のリスクが高まります。 ◆食後に歯みがきしてますか? 口の中を清潔に保つことは、むし歯や歯周病だけでなく、インフルエンザや肺炎などの予防にもつながります。食後は忘れずに歯みがきしましょう。 ◆マスクの中で口がポカンと開いていませんか? 口で呼吸すると、ウイルスや乾いた空気が直接体に侵入し、風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。一方、鼻での呼吸は、吸い込んだ空気の温度や湿度を調節し、鼻毛が異物の侵入を防ぎます。 テレビを見たり、ゲームをしたりしているときも口は閉じるように親子で意識しましょう。 |

マイナス1歳からのむし歯予防(妊婦さんとお腹の赤ちゃん) |

|

赤ちゃんへのむし歯菌の感染源は、おもに家族(特に母親)です。妊娠中から家族で口の中を清潔にして、赤ちゃんを迎える準備をしましょう。

また、妊娠中はホルモンの影響で唾液が減ります。よく噛むことで唾液の量を増やすことは、口や全身の健康づくりにつながります。 歯みがきがつらい時のひと工夫 ◇小さめの歯ブラシを使う ◇顔を少し下に向けてみがく ◇こまめにうがいする ◇糖分を含む食品の摂取回数を減らす |

これで完璧!仕上げみがき |

|

県で作成している「乳幼児歯みがきハンドブック」は、乳歯の生える前から生え揃う頃までのむし歯予防方法や指しゃぶり、フッ素などの情報がまとまっています。

また、「日本歯科医師会日歯8020テレビ『知っておきたい!乳歯の歯磨き』」では、動画をご覧になれます。  ハンドブックのPDF版  動画のホームページ |

おとな編 |

|

|

食べる、話すなど健康に生きていく力を支える歯や口の健康を考えてみましょう。 おとな編について <問>保健予防課tel(883)1178 |

お口を清潔に保つ! |

|

お口を清潔に保つことが、インフルエンザなどの感染症予防に有効です。食後や寝る前の歯みがきの徹底のほか、入れ歯の掃除もとても大切です。

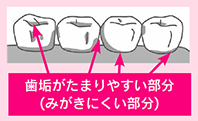

★歯みがきのポイント 【基本の動作】 (1)歯ブラシはペンを持つように軽く握る (2)みがきたいところに歯ブラシの毛先を当てる (3)軽い力で歯ブラシを細かく振動させて動かす  …歯と歯の間や奥歯の噛み合わせ面の溝、歯と歯肉の境目などみがきにくいところは、歯間ブラシなどを利用してみがきましょう。使い方や選び方は歯科医院で指導してもらいましょう。 |

お口の周りの筋肉を保つ! |

|

新型コロナウイルスの影響で、家にこもりがちになると「動かないこと(生活不活発)」による健康への影響が心配されます。

さらに高齢者は、体だけでなくお口も不活動になりがち。体を動かさないから、お腹が空かず食事の回数や量が減ったり、固いもの、弾力のあるものなど、噛みにくいものを避けて食事をする機会が増えていませんか。しっかり噛んでバランスのよい食事を1日3食とることが大切です。 |

定期健診へつなげて予防 |

|

食べ物を取り込む口はまさに消化管の入り口。そのため、むし歯や歯周病で歯を失うと、体全体に大きな影響を及ぼすと言われています。健康な体は丈夫な歯から。「この程度」と思わずに、予防にしっかり取り組みましょう。

各種歯科健診については、次回広報あきた6月19日号と同時配布する「秋田市健診ガイド」をご覧ください。 |

お口の衰えは「お口の体操」で解消! |

|

自粛生活で人と話す機会が減り、お口の力が衰えることも考えられます。電話をするなど、意識して会話を増やしましょう。歌を歌う、音読する、早口言葉に挑戦するのもおすすめです。

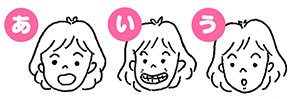

また、体の体操と併せてお口の体操もおすすめです。食事の前後に行うとよいでしょう。 ●口や口の周囲の動きをよくする体操  口を閉じ、舌で左右の頬(ほほ)を押したり、唇の周りを円を描くように動かす  頬を膨らませ、すぼめる動きを数回行う ●飲み込む力を高める体操  顔の筋肉を意識して「あ〜、い〜、う〜」と発音するように口を大きく動かす |

唾液の分泌をよくするマッサージ |

(1)耳の下に指を4本あて、円を描くように後ろから前に10回さする。次に前から奥に向けて10回さする。 (2)あごの骨の内側の柔らかい部分を、親指で耳の下からあごの下まで移動しながら内側に親指で5回ずつ押す。あごの骨の内側部分を親指で内側に入れるように押す。 (3)両手を組んで親指をそろえ、あごの下を親指の腹で真上に向けてぐーっと押す(×10回)。 |

|