|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2020年8月21日号

|

特集保存版です! |

笑顔でいきいき!

|

|

「健康あきた市21」は、すべての市民が健康でいきいきと暮らすことができるよう、一人一人の日頃からの生活習慣の改善や健康づくりの環境を整えるなど、健康づくりを推進するための計画です。

今回は、健康づくりの取り組みの7つの重点分野に添ったワンポイントアドバイスを紹介します。できることから自分の生活に取り入れましょう。 計画について詳しくは、市ホームページからもご覧いただけます。〈広報ID番号1005692〉 ●問い合わせ/保健総務課tel(883)1170 |

「健康あきた市21」とは |

計画のめざすところ |

|

<1>健康寿命の延伸

市民の健康づくりを推進し、健康で元気に生活できる期間(健康寿命)を延ばします <2>社会生活機能の維持向上による生活の質の向上 自立した社会生活を営める機能を維持・向上し、生きがいや満足感を持てる人生を送ることができるよう生活の質を高めます <3>生活習慣病の発症予防・重症化予防 健康に関する知識の普及啓発、健診(検診)の推進により、生活習慣病の発症と重症化を予防します |

健康目標 |

|

健康目標は、健康水準や生活習慣病の死亡率の改善の指標です。それぞれ、数値目標を設定しています。

(1)がん がんを知り、がんから命を守りましょう (2)脳血管疾患 生活習慣を見直し、脳血管疾患を予防しましょう (3)虚血性心疾患 生活習慣を見直し、虚血性心疾患を予防しましょう (4)高血圧 定期的に血圧を測り、正常血圧をめざしましょう (5)脂質異常症 LDLコレステロール値を正常範囲に保ちましょう (6)糖尿病 糖尿病の発症と重症化を防ぎましょう (7)肥満 肥満を改善し、適正体重を維持しましょう (8)メタボリックシンドローム メタボリックシンドロームを予防しましょう (9)自殺 気づきと絆で自殺を予防しましょう (10)歯・口腔 生涯を通じて、自分の歯を20本以上保ち、口腔機能の維持・向上に努めましょう |

健康づくりの取り組み |

||

|

健康目標の達成に向け、各ライフステージに応じた健康づくり、生活改善の取り組みを推進しています。

|

健康づくり7つの重点分野に沿ったアドバイス |

| 忙しい毎日に追われ、ついつい後回しにしている自分の健康を見直しましょう! 今日から始めてほしい生活習慣について「健康あきた21」の7つの重点分野に添って紹介します。 |

重点分野1〔栄養・食生活〕 |

|

まずは日常生活をチェック!

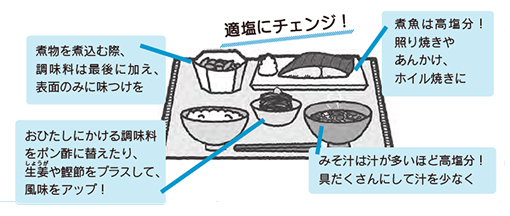

□毎食野菜を食べている □外食は野菜が多いメニューを選ぶようにしている □汁物やスープは具だくさんにしている □麺類のスープは半分以上残すようにしている □ベーコン、チーズ、練り製品などの加工食品の「見えない塩分」にも注意している 見直してほしい生活習慣 ☆野菜は1日350グラム以上を目標に! 野菜には、ビタミン・ミネラルや食物繊維など、健康維持のために大切な栄養素が豊富に含まれています。毎日目標量を摂取することで、下のようなたくさんの効果がしっかりと得られます。 旬の野菜は安価でおいしく栄養素たっぷり!季節の野菜を楽しみましょう。  ☆始めよう!減塩クッキング 塩分のとり過ぎは、高血圧症や脳血管疾患、がんなどの発症と深い関連があります。いつもの調理を見直して、おいしく減塩してみませんか。  |

重点分野2〔身体活動〕 |

||||

|

まずは日常生活をチェック!

□近くへの買い物は歩いて行く □休日は体を動かしてリフレッシュしている □1日の歩数が8千歩以上である(65歳以上は6千歩以上) □週に2回以上は運動している(1回30分以上の運動) 見直してほしい生活習慣 ☆ちょっとした工夫で活動量をアップ! ◇テレビを見ながらストレッチ ◇エレベーターを使わず、階段を使う ◇時々、早歩きをしてみる ◇少しの距離は自転車や歩きで ☆「筋肉貯金」でロコモ予防 筋肉は定期的に負荷(刺激)を与えないと、加齢とともにどんどん衰えて、ロコモの危険性が高まります。 *ロコモ=ロコモティブシンドロームの略。骨や関節、筋肉などの「運動器」が衰えることで、要介護になる危険性が高い状態のこと。 ロコモ予防におすすめの筋トレ

|

重点分野3〔こころの健康づくり〕 |

|

まずは日常生活をチェック!

□睡眠を十分にとれている □誰かに悩みや不安を相談することができる 見直してほしい生活習慣 ☆悩みや不安があれば、誰かに話してみましょう 悩みや不安を抱え込まないように相談することは、心身の健康を保つために重要なことです。一人で抱え込まずに、家族や友人に話したり、相談窓口を利用しましょう。 ☆睡眠による休養は、ストレス解消に効果的です 質のよい睡眠をとるためのヒント ◆携帯電話やパソコンは、就寝1時間程度前まで ◆コーヒーなどのカフェイン摂取は、就寝3〜4時間前まで |

重点分野4〔たばこ〕 |

|

まずは日常生活をチェック!

□たばこを吸っていない □たばこの害について知っている □たばこの煙に近づかないようにしている 見直してほしい生活習慣 ☆そろそろ禁煙しましょう! たばこの煙には、5千300種類の化学物質が含まれており、そのうち約70種類は発がん性物質です。たばこを吸い続けるとがんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を引き起こします。 ☆受動喫煙にご注意を! 受動喫煙とは喫煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者の吐き出す煙を吸い込むこと。副流煙は主流煙よりも有害物質を多く含みます。たばこの煙には近づかないようにしましょう。 |

重点分野5〔アルコール〕 |

|

まずは日常生活をチェック!

□1日当たりのお酒の適量を知っている □節度ある適度な飲酒を心がけている □妊娠中に飲酒すると妊婦や胎児に悪影響があることを知っている 見直してほしい生活習慣 ☆お酒の適量を知りましょう! 1日当たりこれぐらいにしておきましょう ●ビール中ビン1本(500ml) ●日本酒1合(180ml) ●焼酎25度グラス2分の1杯(100ml) ●ワイングラス2杯(240ml) ●ウイスキーダブル1杯(60ml) 女性はこれよりも少ない量を適量と考えましょう この量(1日当たり)は飲み過ぎです! 多量飲酒は避け、適度な飲酒を心がけましょう ●ビール中ビン3本以上●日本酒3合以上●焼酎25度グラス1.5杯●ワイングラス5杯以上 ●ウイスキーダブル3杯以上 多量な飲酒は、肝機能障害のほか、糖尿病、高血圧、心疾患、脳血管障害などの生活習慣病につながります ◆妊娠中の飲酒は、妊婦自身の合併症リスクを高めるだけでなく、胎児性アルコール症候群(妊娠中の飲酒が胎児に多大な影響を与え、発達障がいなどを引き起こす)の可能性や、早産なども懸念されます。絶対にやめましょう。 |

重点分野6〔歯・口腔の健康〕 |

|

まずは日常生活をチェック!

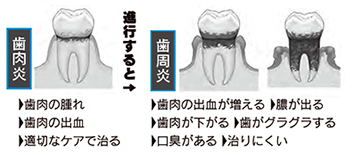

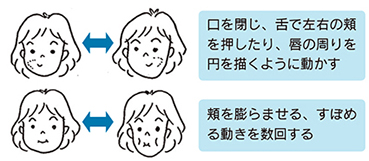

□歯科医院での定期検診で歯みがき指導を受けている □毎食後、歯みがきを欠かさない □口腔機能を低下させないようお口の体操を行っている 見直してほしい生活習慣 ☆歯周病は定期検診で早期治療と予防を! 歯周病は、歯と歯肉の隙間から侵入した細菌により、歯肉に炎症が起こり、自覚症状がないまま進行し、最終的に歯を支える骨を溶かしてしまう病気です。適切な歯みがきで予防するとともに、定期検診で早期発見・治療に努めましょう。  ☆毎日続けようお口の体操! 口腔機能とは、咬(か)む、飲み込む、発音するなど健康な生活を送るために必要な口の役割のこと。年齢を重ねるとともに口腔機能は低下する傾向にあります。身体の運動と同様にお口の体操で機能の低下を防ぎましょう。 口の周りを鍛える体操  |

重点分野7〔健診(検診)〕 |

|

今回は、特定健康診査・後期高齢者健康診査を紹介します。

令和元年度の特定健診では、全受診者のうち45.2%のかたがヘモグロビンAlc(※)の数値が基準値を超えていました。年に一度、健診を受診し、ご家庭ではチェックできない各種項目を検査しましょう。 特定健康診査・後期高齢者健康診査の対象となるかたには、5月下旬に受診券を郵送しています。紛失した場合は、再発行もできますのでお問い合わせください。 ※過去1〜2か月の血糖値の平均を反映した値で、糖尿病の診断に用いられるほか、血糖コントロール状態の指標となります。 今年度の特定健診・後期高齢者健診は、新型コロナウイルスの影響で、実施方法が変更されています 【集団健診】 今年度は、すべての集団健診を中止しています。医療機関で受診してください。 【医療機関での健診】 受診券の有効期限は来年3月末です。健診を受けることができる医療機関は、受診券に同封した実施医療機関一覧をご覧ください。 なお、新型コロナウイルスの影響で受け付けを制限している場合などがありますので、事前に受診を希望する医療機関にご確認ください |

問い合わせ |

|

■特定健診、特定保健指導、後期高齢者健診=特定健診課tel(888)5636

■がん検診、骨粗しょう症検診、おとなの歯科健診など=保健予防課tel(883)1176 ■健康相談(栄養、禁煙、歯科保健、身体活動、健康一般)=保健予防課tel(883)1178 ■健康相談(こころ、アルコール)=健康管理課tel(883)1180 |

|