|

※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。

|

|

2017年4月7日号

|

「秋田市の先人」の功績をシリーズで紹介 |

先人が残してくれた…(8) |

|

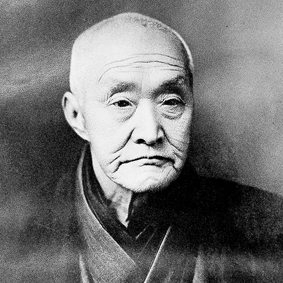

森川源三郎 |

|

(もりかわ げんざぶろう)

弘化2年-大正15年 (1845-1926) 新屋表町(旧黄金谷)生まれ |

|

秋田藩士の長男として生まれた森川源三郎は、明治維新後、農事に打ち込み、農作物の栽培法の研究や品種改良を行い、その成果を広めるとともに、「農会」と呼ばれる会の設立、貯金の奨励など、農家経済の立て直しに尽力し、秋田県の農業発展に大きく寄与しました。その功績に敬意を表し、石川理紀之助、斎藤宇一郎とともに“秋田県の農業三大人”と称されています。

彼は晩年、上北手古野に「余楽庵」と名付けた小さな住まいを建て、農業や植林に力を入れる一方、質素倹約に努め、人々に勤勉を説きながら余生を送りました。市指定有形文化財でもある「余楽庵」は、現在、新屋日吉町(秋田消防署新屋分署近く)に移築されています。 文書法制課ホームページに「秋田市の先人」を掲載しています。 http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/hs/senjin/senjin.htm シリーズ「秋田市の先人」は今回で一旦お休みします。 |

|