○秋田市消防職員服務規程

昭和60年12月10日

消防本部訓令第5号

秋田市消防職員服務規程(昭和39年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員一般

第1節 服務心得(第2条・第3条)

第2節 制服等(第4条・第5条)

第3節 消防手帳(第6条―第10条)

第4節 職員の登退庁、届出等(第11条―第14条)

第5節 招集(第15条―第19条)

第6節 公傷(第20条)

第3章 削除

第4章 勤務時間等

第1節 毎日勤務(第26条)

第2節 隔日勤務(第27条―第33条)

第5章 本部(第34条―第39条)

第6章 消防署

第1節 勤務要領(第40条―第44条)

第2節 監督(第45条―第48条)

第3節 教養(第49条―第52条)

第7章 表彰(第53条・第54条)

第8章 雑則(第55条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、秋田市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平7消本訓令1・一部改正)

第2章 職員一般

第1節 服務心得

(服務心得)

第2条 職員は、法令等の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

第3条 職員は、常に次の事項を守らなければならない。

(1) 消防技能の習得および知識のかん養に努めること。

(2) 職務の遂行に当たっては、公正かつ親切丁寧を旨とし、消防活動に際しては、敏しょう果敢な行動をとること。

(3) 礼儀を正し、秩序を維持し、融和団結を図ること。

第2節 制服等

(着用期間)

第4条 職員の制服等の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服 自 1月1日 至 5月31日

自 10月1日 至 12月31日

(2) 夏服 自 6月1日 至 9月30日

(3) 外とう 自 11月1日 至 3月31日

(平14消本訓令3・全改)

(制服等の着用)

第5条 職員は、執務するときは、制服を着用するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、活動服、救助服又は救急服を着用することができるものとする。

(1) 消防本部(以下「本部」という。)および消防署の職員が、立入検査又は調査等で制服を汚損するおそれがある職務の執行にあたるとき。

(2) 本部および消防署の毎日勤務する職員(以下「毎日勤務者」という。)が、主として消防活動又は特殊な事務作業に従事するとき。

(3) 消防署に隔日勤務する職員が執務するとき。

(4) 課長および署長(以下「所属長」という。)が、必要がないと認めたとき。

2 制服の着用にあたっては、次の事項を守らなければならない。ただし、消防長が認めたときは、これによらないことができる。

(1) 常に服装は清そで、容姿は端正であること。

(2) 左胸部に名札を付すこと。ただし、所属長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 制服を着用しネクタイ、バンドおよび短靴等を併用するときは、当該制服下衣の色調および貸与品の制式と類似したものを用いること。

(4) 出勤、退庁時の服装は、制服等および私服を混用しないこと。

(5) 貸与被服は、保存手入れを充分にし、丁寧に取り扱うこと。

3 防火帽、防火衣等は、火災および各種災害(以下「火災等」という。)の出動の場合に着用するものとし、訓練出動および警戒出動の場合は、必要に応じて着用するものとする。

(平9消本訓令3・平14消本訓令3・一部改正)

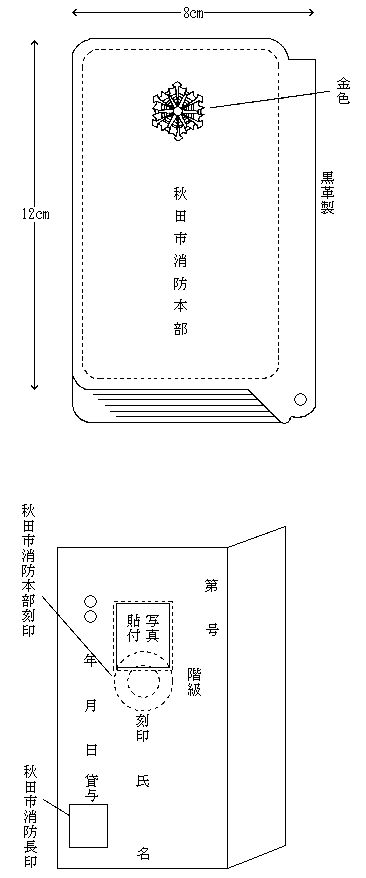

第3節 消防手帳

(手帳)

第6条 職員の身分を証明するため、消防吏員に消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

(取扱い)

第7条 手帳の取扱いについては、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 手帳は、他人に貸与し、交換し、又は改ざんしないこと。

(2) 手帳に自ら記載した事項は、上司に求められて提示するほか、他人に見せないこと。

(3) 手帳には、職務に関する事項以外は記載しないこと。

(4) 手帳は、職務を執行する場合のほか、使用しないこと。

(5) 手帳を関係者等に提示するときは、身分等を明確に判別できるように提示すること。

(整理)

第8条 手帳は、本部に消防手帳貸与原簿を備え一連番号を付して整理するものとする。

(平14消本訓令3・一部改正)

(再貸与手続)

第9条 手帳の記載事項に変更があったとき、又は汚損し、破損し、亡失し、もしくは滅失したときは、消防長に再貸与願出書を提出し、再貸与を受けなければならない。

2 手帳の記載事項に変更があったとき、又は手帳を汚損し、もしくは破損して再貸与を受けようとするときは、再貸与願出書に当該手帳を添えて提出しなければならない。

(平14消本訓令3・一部改正)

(返納)

第10条 所属長は、所属職員が死亡し、退職し、停職し、又は休職したときは、3日以内に手帳を返納させなければならない。

2 手帳を亡失して再貸与を受けた後に、亡失した手帳を発見したときは、これを直ちに返納しなければならない。

(平14消本訓令3・一部改正)

第4節 職員の登退庁、届出等

(出勤簿)

第11条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 所属長は、毎日午前9時に出勤簿を点検しなければならない。ただし、消防分署(以下「分署」という。)においては分署長が、消防出張所(以下「出張所」という。)においては出張所長が、毎月3日までに前月分の出勤簿を署長に提出し、点検を受けるものとする。

(平6消本訓令4・平9消本訓令3・平14消本訓令3・一部改正)

(遅刻等)

第12条 職員は、やむを得ない事情により遅刻し、早退し、又は私用で一時外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(休暇)

(平5消本訓令1・平7消本訓令1・一部改正)

(届出)

第14条 職員は、次の各号の一に該当するときは、所属長に届け出なければならない。

(1) 欠勤しようとするとき。

(2) 在勤地外へ旅行しようとするとき。

(3) 証人および鑑定人として出向するとき。

(4) 住所を決定し、又は変更したとき。

(5) 身上に異動があったとき。

第5節 招集

(招集命令者)

第15条 消防長又は署長は、火災等が発生し、もしくは発生のおそれがあるとき、又は訓練その他必要があると認めるときは、職員を招集し勤務に服させることができる。

(伝達方法)

第16条 招集の伝達方法は、次のとおりとする。

(1) 緊急伝達 消防信号、電話および伝令により伝達するもの

(2) 事前伝達 日時および場所等を事前に伝達しておくもの

(参集の義務)

第17条 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに参集しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため参集することができないときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

(1) 招集の命を受けたとき。

(2) 火災警報が発令されたとき。

(3) 居住区域内およびその周辺に火災等が発生したとき。

(4) 震度5以上の地震が発生したとき、又は地震による被害の発生が予想されるとき。

2 前項の規定による参集場所は、第1号の場合にあっては指定された場所、第2号および第4号の場合にあっては勤務部署、第3号の場合にあっては災害現場とする。

3 第1項の規定により火災現場に参集する場合は、特に指定するときを除き、参集後の勤務に支障のない服装で参集しなければならない。

(平7消本訓令2・一部改正)

(参集報告)

第18条 所属長は、職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。

(参集心得)

第19条 職員は、常に招集に応ずることができるよう次の事項を遵守しなければならない。

(1) 服装および携帯品は、常に準備しておくこと。

(2) 外出するときは、行先を明らかにしておくこと。

(3) 気象その他の状況により、火災等の発生するおそれがあると認めるときは、自ら勤務部署に連絡し、上司の指揮をうけること。

第6節 公傷

(公傷の措置)

第20条 所属長は、職員が職務執行中に負傷し、又は発病した場合は、応急措置を講じ、速やかに消防長に報告するとともに、医療機関において必要な処置を受けさせなければならない。

第3章 削除

(平16消本訓令5)

第21条から第25条まで 削除

(平16消本訓令5)

第4章 勤務時間等

第1節 毎日勤務

(勤務時間)

(平7消本訓令1・一部改正)

第2節 隔日勤務

(勤務時間)

第27条 本部および消防署に隔日勤務する職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間および仮眠時間を除き1週間当たり40時間とする。

(平5消本訓令1・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第28条 隔日勤務者の勤務は、2部制とし、勤務の割振りは、隔日の午前8時30分から翌日午前8時30分まで(以下「1当務」という。)とする。

(平5消本訓令1・平9消本訓令3・平15消本訓令3・一部改正)

(勤務を要しない日)

第29条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、毎4週間につき8日とし、その割振りは、所属長が指定する。

(平5消本訓令1・平6消本訓令6・平7消本訓令2・平15消本訓令3・一部改正)

(休憩時間)

第30条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務2時間を超えない範囲で所属長が指定する。

2 前項に定める休憩時間中に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。

(平5消本訓令1・平6消本訓令6・平7消本訓令2・平15消本訓令3・一部改正)

(休息時間)

第31条 所属長は、隔日勤務者の休息時間を正規の勤務時間4時間につき15分の割合で指定しなければならない。

2 前項の休息時間に勤務を命じた場合は、休息時間を与えないものとする。

(平15消本訓令3・一部改正)

(仮眠時間)

第32条 隔日勤務者の仮眠時間は、6時間とする。

2 所属長は、午後10時から翌日午前6時までの間において前項の仮眠時間を指定しなければならない。ただし、災害出動等のため仮眠できなかったときは、別に与えることができる。

(平5消本訓令1・平6消本訓令6・平15消本訓令3・一部改正)

(勤務時間の特例)

第33条 所属長は、火災等が発生したとき、又は必要があると認めたときは、

第27条の規定にかかわらず、隔日勤務者の勤務時間を延長し、又は非直もしくは休日であっても勤務に服させることができる。

(平15消本訓令3・一部改正)

第5章 本部

第34条から第37条まで 削除

(平7消本訓令1)

(課外勤務)

第38条 消防長は、本部の課に人員の不足を生じ、事務の執行に重大な支障があると認めるときは、職員に対し期限を定めて当該課へ補充勤務を命ずることができる。

(退庁および交代)

第39条 毎日勤務者は、退庁するときは各自所管の文書、物品等を整理し、所定の場所に収納しなければならない。

2 隔日勤務者が退庁するときは、次の事項を引き継ぎ、勤務交代するものとする。

(1) 前日の実施事項の大要

(2) 引き継いで実施する事務又は作業

(3) 外部に関係ある事項

(4) 職員の休暇および欠勤等

(5) その他必要と認める事項

第6章 消防署

第1節 勤務要領

(点検)

2 前項の通常点検の点検者は、本署においては副署長、分署においては分署長、出張所においては出張所長とし、指揮者は、本署においては当直長、分署においては副分署長、出張所においては副出張所長とする。ただし、毎週月曜日の点検者は署長とし、指揮者は、本署においては副署長、分署においては分署長、出張所においては出張所長とする。

3 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任にあたるものとする。

(平5消本訓令1・平6消本訓令4・平9消本訓令3・一部改正)

(交代)

第41条 職員の交代は通常点検後とし、引継事項については

第39条第2項の規定を準用する。

2 前項の引継ぎは、文書および簿冊については主席主査が立会いのうえ当事者間において行い、その他の事項については本署および分署においては当直長間、出張所においては出張所長と副出張所長間において行うものとする。

3 当直長は、引継ぎが終わったときは、本署においては副署長を経て署長に、分署においては副分署長を経て分署長に報告しなければならない。

(平5消本訓令1・平6消本訓令4・平15消本訓令3・一部改正)

(清掃等)

第42条 毎週金曜日には庁舎内外の清掃を実施し、毎週土曜日には機械の手入れを実施するものとする。

(受付勤務)

第43条 受付勤務は、原則として2時間を超えない範囲で勤務するものとし、受付勤務する職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通報および連絡等は、簡潔にして要点にとどめること。

(2) 電話その他による通信事項で決裁又は供覧を要する事項は、電話受発簿に記録し、上司に報告し、又は指示を受けること。

(3) 出動指令を受けたときは、非常音を発信するとともに指令内容を告知すること。

(4) 電送書類(以下「ファクシミリ」という。)を発送し、又は受理したときは、ファクシミリ受発簿に記録すること。

(5) 勤務中は、みだりに所定の場所を離れ、又は雑談し、もしくは新聞、雑誌を閲覧する等勤務に支障をきたす行為および見苦しい行為をしないこと。

(6) 勤務交代をするときは、申し送りおよび申し継ぎを確実に行うこと。

(7) 受付室には、関係者以外をみだりに出入りさせないこと。

(8) 受付勤務に服するときは、受付勤務表に押印すること。

(遵守事項)

第44条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) スリッパ等出動に支障ある履物を用いないこと。

(3) 入浴、運動等は、出動に支障のない範囲において行い、特別警戒時においては、上司の許可を得て行うこと。

(4) 庁舎内外は、常に整理整とんし、出動に支障ある物品を放置しないこと。

第2節 監督

(監督事項)

第45条 消防士長以上の幹部職員(以下この節において「監督者」という。)は、所属する署所の次の事項について監督を行うものとする。

(1) 服装、姿勢、言語および動作の良否

(2) 執務の状況

(3) 点検、礼式および消防操法の熟否

(4) 関係法令、例規および常識の通否

(5) 庁舎、機械器具、備品および消耗品の保守管理ならびに取扱いの適否

(6) その他必要と認める事項

(監督巡視)

第46条 前条に定める事項について次の表の左欄の職にある者は、同表の右欄に定める署所を、随時、監督巡視しなければならない。

|

左欄

|

右欄

|

|

署長

|

本署、分署、出張所

|

|

副署長

|

本署、出張所

|

|

本署当直長

|

|

分署長

|

分署

|

|

副分署長

|

|

分署当直長

|

|

出張所長

|

出張所

|

|

副出張所長

|

2 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任にあたるものとする。

3 第1項で定める者が監督巡視を行ったときは、受付勤務表の所定欄に押印するものとする。

4 署長の監督巡視を受ける職員は、特に指示のあった場合を除き、出動訓練を行わなければならない。

(平5消本訓令1・平6消本訓令4・一部改正)

(報告)

第47条 監督者は、監督上重要又は異例に属する事項については、速やかに上司を通じて署長に報告しなければならない。ただし、個人の秘密に属する事項は、直接報告するものとする。

(会議)

第48条 署長は、毎月1回以上幹部会議を開催し、その状況を記録しておくものとする。

第3節 教養

(教養)

第49条 職員の教養は、次の区分により行う。

(1) 初任者教養 新たに採用した職員に対して行う教養

(2) 現任者教養 現に勤務する職員に対し、職務遂行に必要な学科と実務について、次の区分により行う教養

ア 一般教養 職員に対し、随時行う教養

イ 専科教養 職員に対し、専門的な知識技能を修得させるために行う教養

ウ 幹部教養 消防士長以上の階級にある職員に対し行う教養

エ 特別教養 市長が監督者、管理者等に対し行う研修

2 前項(第2号アおよびエを除く。)に規定する教養科目は、消防長が別に定める。

(教養主務者)

第50条 教養主務者は、副署長とする。

(平5消本訓令1・一部改正)

(計画)

第51条 署長は、3月ごとに教養計画をたて、消防長に報告しなければならない。

(報告)

第52条 署長は、実施した教養の結果を3月ごとに消防長に報告しなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第53条 表彰は、消防長表彰および署長表彰とし、次の各号の一に該当する個人(職員を含む。)又は団体(消防署、分署、出張所および隊を含む。)に対して行う。

(1) 火災等を早期に発見し、被害の防止に努めた功績顕著なもの

(2) 火災等の防御活動において功績特に顕著なもの

(3) 消防業務を理解し、協力顕著なもの

(4) 勤務成績が特に優秀で、他の模範であるもの

(5) 任務遂行上功績顕著なもの

2 消防長表彰は、課長又は署長から上申のあったものについて行い、署長表彰は、消防長の承認を得て行うものとする。

(平6消本訓令4・平9消本訓令3・一部改正)

(表彰の期日)

第54条 前条の表彰は、消防出初式、消防記念日又は表彰に値する事案発生の都度行うものとする。

第8章 雑則

(名刺)

第55条 職員の公用名刺は、

別表2のとおりとし、常時携帯しなければならない。

第56条 この規定に定めるもののほか職員の服務について必要な事項は、

秋田市職員服務規程(平成7年秋田市訓令第2号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「消防長」と、「人事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(平7消本訓令1・追加、平9消本訓令3・一部改正)

(委任)

第57条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平7消本訓令1・旧第56条繰下)

附 則

1 この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。

附 則(昭和61年10月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月28日消防本部訓令第5号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

附 則(平成5年3月9日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年10月17日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年9月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年10月21日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成14年10月25日から施行する。

附 則(平成15年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月30日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。